用色如用兵:色彩的故事

![]()

终于要写色彩了。

如果我说颜色是视觉的第一门户,除了不幸是色盲症患者之外,也许没有人会反对。

看一个平面设计的时候,正常人的感知顺序是:颜色-图形(人物优先于非人物)-文字,所以,用色如用兵,色彩对了会优先获得视觉进攻优势。

(我们的画册设计客案)

其实何止平面设计,雷军发布小米U7的时候单纯颜色就叙述了20分钟,比如什么海平面以下60米的蓝。

小米SU7的海湾蓝

而在建筑当中,爱用白色直接就是一个风格流派(白色派-The Whites)。

白色派的建筑设计作品

而在现代艺术区,有多个流派都是因为突出的用色方式得以在蓬勃发展的风格群中异军突起,比如野兽派、表现主义跟风格派等等。

野兽派风格绘画

一直以来,我总认为自己的色感不强,羡慕一些同事可以做出特别酷,或者辛辣出彩的颜色计划,而我的方案更趋向保险,讲究实用主义。

其实我的内心就像怀春少女,不是不想,是很多时候不懂得如何进行。

色感跟乐感很像,存在天赋的作用力,假设排版布局有多种成熟秘笈可以传授,色彩搭配的教学更像套路贩售,灵动的色彩搭配能力不容易掌握。

我们的网站设计客案

但这并非拒绝学习的理由,先天不足必须后天补给,这也是我要写“色彩列传”的重要动机,

因为分享是最好的学习。

同时,我希望设计史太浓可以从历史角度出发贯穿设计通识,从过去的国家、运动、人物、风格、再到中国设计史,进一步加入色彩内容,也增加其完整及丰富性。

在序章里,我想先跟大家谈谈色彩里的谜团,因为比美更美的,也许就只有谜了。

一、物理事实还是主观幻象?

色彩究竟存不存在的发问似乎很荒谬,但确实是科学界也争论了很久的问题。

按当前解释,不同的颜色本质上在对应不同波长的电磁波,比如红色的波长是620-750纳米,蓝色则是450-495纳米,这是客观存在的事实。

同时,可见光只占据整个电磁波谱的小小区域。

电磁波谱

我们看到什么色彩则跟物体属性有关,不同物体会吸收跟反射不同的光,比如大部分树叶并不吸收绿色光,因此就呈现绿色。

简单一点理解,你看到一件物体什么颜色,就表示它不吸收什么颜色。

看到色彩这个过程发生在人类的视网膜当中,视网膜在眼球的后部,上面分布大量感光细胞,按形状不同被分为两大类,分别是视杆细胞跟视锥细胞。

视杆细胞跟视锥细胞

视杆细胞非常灵敏,每只眼睛约有一亿两千万个,负责区分明亮与黑暗,

因为它包含一种叫“视紫红质”的感光物质。

这种物质可以让人在弱光中感受光线,像镜头中设置了大光圈,所以深夜就算没有路灯,借着月色我们仍然可以看见路面。

但“视紫红质”遇到强光会容易被分解,人就会短暂失明,这也是闪光弹发挥作用的原理。

另外,当我们从亮处突然进入暗处,也容易短时间内看不清物体,因为“视紫红质”需要重新合成。

视锥细胞的数量则少很多,每层视网膜大约六百万个,而且大部分都集中在视网膜最中央的一个极小区域,俗称“黄斑区”,负责感受色彩。

黄斑区

大部分朋友会拥有三种不同的视锥细胞,分别对波长 564~580 纳米的黄绿色光、波长 534~545 纳米的绿色光、及波长 420~440 纳米的蓝紫色光最为敏感。

所以感受绿色光的视锥细胞是最多的,可能跟人长期处于自然中普遍适应后的进化结果,因为处于自然界,人接触最频繁的颜色是绿色。

尽管对红色敏感的视锥细胞不是最多,但人眼通过三种视锥细胞的协同作用、色彩合成的叠加效应、环境光照的适应机制等,居然让暖色在视觉感知中占据了更高比例。

对比冷色,人类能够看到暖色的比例更高,暖色为主的就是黄色、橙色跟红色。

这种底层原理让我们做设计的时候,喜欢将需要强调的部分设置为黄、橙、红,大部分醒目的公共提示符号也是如此。

街头上的交通标志

假设视锥细胞出现缺陷,人就会不幸患上色弱症,甚至成为色盲,

这种不幸者的比例在全球高达4.5%,至今无法解释原因,暂时只能让基因背锅。

另外,男性患者的比例会更高,比如每12个男人就有一人患有色盲或者色弱,女性群体则是两百位当中出现一位。

正常人与红色盲患者看到的苹果

我们看见色彩的基本原理先解释到这里,再往下写就恐怕变医学论文了。

我们回到起初的问题,基于看到色彩跟物理学、生物学及神经科学都密切相关,那么色彩究竟是客观存在还是一种人类的主观感受呢?

比如,一个红苹果放在黑暗之中还是红色的吗?从物理角度看它会反射红光,但如果没有光跟观察者存在,红色就不会被感知,但属性还在。

如此一来问题就上升到哲学层面了,涉及到“实在论”跟“反实在论”,爱问为什么的哲学界确实曾经深刻讨论过色彩问题。

最后是17世纪的英国哲学家(同时是医生)约翰·洛克(John Locke)提出了“第二性质”理论,认为:

色彩是物体在观察者身上引发的主观体验。

英国哲学家约翰·洛克

当问题讨论升华到哲学界其它人就不想纠缠了,而洛克的说法确实获得各界专家的普遍认同。

我们可以类比声音来理解,声音在物理角度看只是空气震动现象,没有人的耳朵振动依然存在,但“声音”作为体验会消失,所以声音

是物理现象跟主观感知的共同产物。

色彩也是如此,它的基础是客观存在的,但呈现方式完全依赖于观察者的生物构造和认知系统。

色彩的谜团至此就清晰了吗?

不,刚刚开始!

二、是否存在人类无法想象的颜色?

因为色彩的呈现方式完全依赖于观察者的生物构造跟认知系统,所以很快就有人提出:是否不同的生物会看到不同的色彩,存在人类无法想象的颜色吗?

带着这样的疑问,人类做了非常多的实验探索,不少生物也因此遭了罪。

终于,在20世纪30年代,奥地利动物学家卡尔·冯·弗里希(Karl von Frisch)首先发现蜜蜂能通过紫外线识别出花朵图案。

弗里希的蜜蜂试验

而人类明显不行,因此理论上蜜蜂就看到了人类看不见的色彩,而且也想象不出来。

这里有个误区必须说明,就是红外线不是红色的,紫外线也并非紫色。

所谓“红外线”就是“电磁波谱”中可见光红色一侧之外的光,波长范围是760纳米到1毫米。

“紫外线”则是紫色一侧之外的光,波长范围为400纳米到10纳米。

电磁波谱

那为什么红外线及紫外线等会分别看到红色跟紫色呢?答案是出自设计或者功能等方面需求而混合了可见光。

我们以红外线灯为例子,采用940-950纳米波长 的红外LED灯就可以完全实现无可见光,俗称“无红暴”,这样的灯可以用于安防监控,避免暴露监控位置。

而需要保留红光的,比如用于医用理疗的灯泡,则方便判断设备的运行状态。

红外线理疗灯的宣传图

另外,保留可见光其实站在产品设计角度也会增加消费者的心理效应,强化功效印象,比如消费者会认为一个能发出紫光的消毒灯一定会比一个无光的效果更好。

过去有某个品牌的洗衣粉宣称增加了更去污的蓝色因子,然后就将一部分洗衣粉做成了蓝色小珠子混合进去,果然大卖,因为可见性会强化功效印象。

这些便都算是设计师玩的色彩把戏。

时间很快来到了2014年,《科学》杂志报道了一项惊人发现,就是螳螂虾的眼睛中居然拥有12种光的感受器,我们就理解为拥有12种不同的视锥细胞吧。

一看这个眼珠子就知道不简单

类似这样非人类生物能感知到的色彩范围是人类难以想象的。

除了第一种情况,

还存在一种所谓的“不可能的颜色”,就是理论上存在的混合色,但因为人类视觉神经的拮抗机制而无法看到的颜色。

比如“红绿色”或者“蓝黄色”(两种组合在色环上都恰好相隔180°)在自然条件下就无法被感知,因为神经信号会完全相互抵消,做设计的朋友应该了解这样的组合叫“补色”。

在艺术跟设计领域,补色组合的配色能让人产生强烈的视觉冲击,后印象派中的梵高跟表现主义中的蒙克就非常善用这样的颜色计划。

梵高绘画作品《罗纳河上的星夜》

但假设通过特殊实验,比如“双眼分视法”(每只眼分开看一种颜色),人类可能短暂体验到这些“不可能的颜色”,

表明色彩的边界可以通过技术手段部分的突破。

三、文字语言可以准确的还原色彩吗?

最近我在重看《水浒传》,发现名著果然是能越读越厚,不同阶段都能读出不同亮点。

比如我发现施耐庵会将出场人物的形象描述得非常具体生动,比如包含很多服饰细节,其中的色彩描写让我印象深刻,显然跟我已经从事设计密切相关。

比如第九回写小旋风柴进:

“头戴一顶皂纱转角簇花巾,身穿一领紫绣团胸绣花袍,腰系一条玲珑嵌宝玉环绦,足穿一双金线抹绿皂朝靴。”

美术作品中的柴进

又比如三十二回时候写及时雨宋江:

“茜红头巾,金花斜袅;铁甲凤盔,锦衣绣袄。血染髭髯,虎威雄暴;金线绿皂罗袍,盘龙嵌宝。”

每当看到这样的文字,我就会忍不住想象其中具体的色彩是如何的?

比如柴大官人的“紫绣团胸绣花袍”紫得有多深?宋江的茜红头巾又是怎样的一种红。

现在我们有了互联网,跟各种AI工具,要获得答案自然不费吹灰之力,但过去整个世界很多的一段时间里都是在依靠语言文字试图向别人表达颜色,比如发明彩色印刷之前。

在《中国设计史》系列中我们谈过周朝时候禁止混色,染色不标准的织物甚至不能上市,就是所谓正色,如今想来真的有功能上的合理性,因为这样才能有颜色规范统一的操作性。

1961年出版的的《韦氏词典》还记录了大量深奥难懂的色彩定义,比如:海棠红是比普通珊瑚红更蓝、更淡、更鲜艳的一种深粉色,同时比盛典红稍蓝,比美洲石竹的颜色更鲜艳。

通过互联网检索出来的“海棠红”

假设要依靠这样的描述绘制一张图,设计师杀人的心都有了。

所以色彩可以通过语言或者文字进行还原吗?

如今似乎已经并不可能,哪怕有了如RGB跟CMYK等色彩系统代码可以像坐标一般精准描述色彩。

但假设只说出#00FF00,或者C15/ M100 /Y20/ K0这样的精确数值,也必须借助电脑软件才可能准确定位出色彩。

哪怕再资深的设计师,对相关数值再熟悉,仅依靠想象都只是无限接近答案而已。

但有一种情况比较例外,就是知名色彩,比如蒂芙尼蓝、爱马仕橙跟克莱因蓝等,这些色彩已经因为重复传播被符号化,所以只需要通过语言或者文字就可以引发人较为清晰的想象。

以独特尊贵著称的“爱马仕橙”

但大家注意,这种想象只能无限趋近,无法直接还原,意思是没有具体色值,设计师还是无法通过想象跟手动调节方式获取这些颜色。

但重点是这样的颜色可以被大家感知,在这个角度看,文字语言似乎又可以还原颜色。

因此当我们可以为品牌成功创造一个独特色彩并且长期对其进行营销,慢慢这个色彩就会成为品牌的一种有效传播符号,最后可以被语言或者文字进行传播。

而且,大部分消费者可以通过色彩而识别出品牌,比如宝马汽车的“香槟灰”应该是非常成功的个案,还有保时捷的“卡宴色”等。

我喜欢的也是“香槟灰”

所以假设小米汽车继续为其“海湾蓝”等独特颜色注入更多营销资源,也会铸就一个经典视觉符号。

大家不要忘记我们开篇所言的“用色如用兵”,色彩是能优先攻陷人类视觉的。

四、色彩的情感共鸣是怎么来的?

大部分朋友学习色彩的时候都会接触到几个重要的基础知识。

首当其冲是色彩三要素,分别是色相、饱和度跟明度。

色相是指色彩的基本相貌,比如红黄蓝绿,饱和度是指色彩纯度,比如红色添加了白色纯度就会下降,明度更好理解,是色彩的明暗程度,比如红色添加黑色就会降低色彩的明度。

色彩三要素的示意图

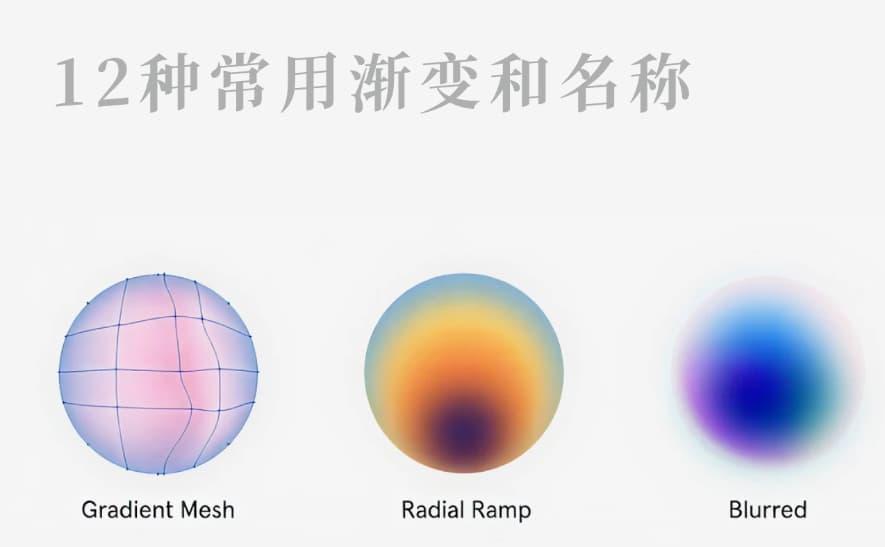

另外还有“加色混合”跟“减色混合”两种颜色混合模式。

光属于加色混合,就是当颜色不断添加最后会变成白色,因此主要用于屏幕显示设备,比如电脑显示器跟投影仪,所以RGB色彩就是使用加色模式的。

在1666年的时候,牛顿通过三棱镜把一束光分成了各种独立色光,然后又用第二个棱镜将分开的色光重新组合为白光,这样的一系列实验证明了色彩其实就是光本身。

这个牛顿就是被苹果砸过的牛顿,他也是一位杰出的色彩专家,曾经在1704年出版书籍《光学》,其中包含大量色彩原理。

做三棱镜实验的牛顿

颜料的调配就是减色混合模式,小时候我们接触水彩,总希望通过不断添加颜料调制出最独特的色彩,结果是颜料混合越多就越浑浊,直到最后变为黑色。

因为按前文谈到的色彩原理,当不同颜料混合时就会叠加吸收能力,导致最终反射的光减少而颜色变暗,印刷中使用的CMYK模式就是减色模式了。

加色模式与减色模式

除了这些,色彩知识中还一定会跟大家介绍各种色相给人传递的意象,而且一般会包含积极跟消极两面。

比如红色,积极面是喜庆、吉祥、热情、激情跟权威等,消极面是血腥、危险、冲突跟暴力等等。

过去我们在“设计风格启示录”系列中谈构成主义,李西斯基的经典平面作品《红色楔子打击白军》就运用了红、黑、白三种颜色来抽象化表现斗争跟冲突。

《红色楔子打击白军》

再比如蓝色,积极面是智慧、平静、希望、科技跟创新等,消极面则是抑郁、伤感、深沉、悲伤等等。

所以我们在“艺术风格启示录”系列中谈毕加索的“蓝色时期”绘画都会给人一种伤感压抑的感受。

毕加索蓝色时期的绘画作品

以上就是人类的“色彩情感共鸣”,虽然不同国家种族会因为文化差异等因素影响共鸣的情感或者联想,但大体上会基本一致。

面对同样的颜色或者颜色组合,人类的反应会比较相近,换言之是可以预测的,这也是一切艺术设计创作在配色时候的技术性基础。

那么人类这种色彩情感共鸣到底是怎么来的呢?

可以说这是一种跨学科的复杂现象,涉及生物神经学、进化论、心理学、社会学跟符号传播学等领域。

抽象表现主义中罗斯科的绘画作品

我们继续以红色跟蓝色为例子,根据研究,不同波长的电磁波本身就会促发人的生理反应。

比如功能性的磁共振成像显示,红色电磁波会激活人的杏仁核(情绪处理中心)和交感神经系统,引发心率加快、血压升高等生理反应。

而蓝色则会激活人的前额叶皮层,所谓理性决策区,促进α脑波的形成,让人更加放松。

只要是地球上正常人类中的一员,理论上这种反应都对你有效,

因此色光对人的生理作用是情感共鸣的根源性基础。

同时我们发现很多相反情绪的生理反应是接近的,比如兴奋跟恐惧都会让人心率加快,血压升高,这也是为什么同一种颜色会有积极跟消极两面的原因。

同时相信人类很早就察觉到不同色彩会有助于提升人不同方面的生理反应,也开始有意识的利用颜色,最终又强化了相应颜色的意象。

比如每次部落庆典都会大量使用红色,那么红色代表喜庆这样的印象就植入族群成员的心中,并且形成习俗一代一代传承,最后成为传统,

传统就是经验主义,不问为什么。

如今一些原始部落的庆典活动

这种情况就是色彩符号的形成跟传递过程。

另一种情况是自然界色彩给人的认知关联,比如火焰呈现红色,除了可以加工食物让人果腹,也可能是一场闪电形成的火灾毁灭家园。

另外血液也是红色的,流血意味着疼痛,而且每当族群发生争斗,都会血流成河,红色又跟恐怖进行了密切关联。

如今一些原始部落的庆典活动

我们的初步结论是

同一类色彩所以能够承载多重甚至矛盾意象,不是色彩本身决定的,而是根植于生理因素、人类认知、文化建构跟情境语境的复杂互动。

我们再看蓝色。

蓝色在很长一段历史时期里都是稀缺的,一些文献记载古埃及人在公元前2500年可以通过植物或者昆虫提取到亮蓝色,但很快又失传了。

同样,自然界中蓝色的花也相对更少,蓝玫瑰因此可以卖出好价钱,另一个角度说明讨厌蓝色的物质更少,因为不被吸收的色光才会呈现出来。

一些特殊的矿石会呈现漂亮的蓝色,这种材料在古代一般会用于特别重要的地方,比如唐朝时候的佛像头部,表示稀缺的智慧。

佛像

而在中世纪时候的某些蓝色颜料比黄金还要昂贵,所以很长一段时间里,雇主订购绘画都会指定使用某种材料的蓝色并写进合同中,因为担心画家为了提升利润使用其它廉价色彩代替。

如今我们有了大量丰富多元的色彩,但其实大部分都是19世纪之后随着化工科技的发展才合成诞生的,过去色彩的价值并不平等。

而蓝色代表科技、创新、智慧等意象可以说自古以来就可以成立。

那为什么它同时又象征了平静、压抑、甚至伤感呢?我们继续从生物神经、自然认知跟情景互动等角度看。

自然界中,蓝色跟天空、海洋等广阔稳定的自然元素紧密相关,在人类进化过程的认知中,晴朗天空或平静的面往往都预示着环境安全,这种无威胁的视觉体验就演化为一种平静感。

蓝天给人一种平静感

而深海或暴风雨前的暗蓝色则可能触发对未知危险的警觉性,由此又产生了压抑感,寒冬中的冰块在某些视觉条件中也呈现蓝色,冰冷的体感叠加这种色彩就容易引发孤独感。

以上认识会慢慢在人类文化中凝固下来,比如英文中的“Blue”就兼具天空之色跟情绪低落的双重含义,布鲁斯音乐就是来源于黑奴哀歌,这种语义重叠通过文学、音乐在不断强化。

蓝调音乐

综上所言来简而言之,色彩的情感共鸣属于人类共通的生物本能,也是文化锻造的符号,这种双重性让色彩可以创造出集体的情感共识。

这也是“用色如用兵”的根本原因。

更多色彩相关故事我们留在后面的篇章中,如果你对色彩话题很感兴趣,敬请期待我们后面的分享。

(注:部分引用图片来自互联网!)

作者:远麦刘斌 | 来源:站酷

赞助商链接

版权:除非注明,本站文章均为原创文章,转载请联系我们授权,否则禁止转载。